从专精特新到全球化IP打赢关税战的品牌出海四重奏

石章强

2025-04-30 07:48

![]()

脱钩断链、关税壁垒和地缘政治的三重绞杀下中国企业能否幸存?美国对华关税飙升至245%,产业链主权战已打响,传统外贸模式行至尽头,很多企业沦为时代尘埃。从专精特新到全球化IP能否成为中国企业突破技术封锁、市场围堵和高关税战的全球化路径和品牌出海模式?

脱钩断链、关税壁垒和地缘政治的三重绞杀下中国企业能否幸存?美国对华关税飙升至245%,产业链主权战已打响,传统外贸模式行至尽头,很多企业沦为时代尘埃。从专精特新到全球化IP能否成为中国企业突破技术封锁、市场围堵和高关税战的全球化路径和品牌出海模式?

从专精特新到全球化IP打赢关税战的品牌出海四重奏

美国通过关税壁垒构建的"新铁幕"下,中国制造业却展现出令人惊叹的战略纵深度。这种纵深度不仅体现在30%的全球制造业份额占比,更在于其构建了一个三维立体的产业防御矩阵:横向覆盖所有工业门类,纵向贯通研发到市场的全价值网络,时间维度上形成持续迭代的创新势能。

当美国试图通过提高贸易成本重构全球分工时,中国却以全产业链的"重力效应"强化着全球依赖。这种依赖不是单向的供应链关系,而是形成了精密咬合的"产业齿轮组"——中国每减少1%的出口,全球制造业成本指数将上升0.8个基点。

从光伏组件到5G基站,从稀土加工到高端机床,中国掌控着220多种工业产品的全球定价权。这不是简单的规模优势,而是通过"工程师红利"构建的"技术势差"。

疫情期间中国产业链的"压力测试"更具启示意义:当全球供应链因封锁出现断点,中国迅速启动的"产业应急响应机制",通过工业互联网平台实现供应链智能重构,展现出超越传统工业强国的系统协同能力。这种能力本质上是四十余年工业积累的量变到质变,是"集中力量办大事"体制优势的现代工业演绎。

当关税战升级时,中国启动的"双循环"引擎展现出惊人的战略弹性。一方面通过"一带一路"拓展新兴市场,另一方面依托超大市场规模深化内需驱动,这种战略腾挪空间,让任何贸易围堵都陷入"打在棉花上"的困境。

但是,这种压力,对于企业来说,短期内则要面对众多问题与困境,外贸企业正面临三重挤压:成本之困、市场之困与规则之困。

传统代工模式遭遇"成本死亡螺旋",东南亚国家的人力成本优势叠加区域贸易协定,使订单转移呈现常态化趋势;高关税推高终端售价,削弱"中国制造"的价格竞争力;而技术封锁与绿色壁垒更构建起新型贸易门槛。

一重奏:以材料创新科技定义产业链核心

1、宁德时代的"锂"想征途

2017年,当行业还沉浸在磷酸铁锂的路径依赖时,宁德时代悄然研发出NCM811高镍三元材料。这种创新将电池能量密度提升50%,直接推动新能源汽车续航从300公里跃升至500公里临界点。更致命的是,其独创的"水晶结构"封装技术,让电池组空间利用率突破65%,迫使整个行业重新设计车身结构。

这场材料革命引发的产业链虹吸效应超乎想象——上游矿业:镍价格因需求激增出现3年累计上涨120%,宁德时代联手洛阳钼业在刚果布局钴矿,直接掌控上游定价权;中游材料:其研发的纳米硅碳负极材料,使锂电池循环寿命突破3000次;下游整车:特斯拉Model 3采用宁德时代CTP技术后,电池成本下降15%,直接触发全球车企电动化时间表提前2年。

2021年7月面对锂资源瓶颈,宁德时代祭出钠离子电池王炸。这种新型材料体系不仅将成本目标定至0.5元/Wh,更展现出-20℃低温下90%容量保持率的黑科技。

目前宁德时代拥有1.6万项专利(核心材料专利占12%),覆盖从原子级材料模拟到GWh级产线设计的全链条。其研发的"单晶中镍正极+碳纳米管导电剂”,通过极片多孔电极设计让电池内阻降低18%,这项被评为"改变储能规则"的技术,已构成事实上的行业技术标准。

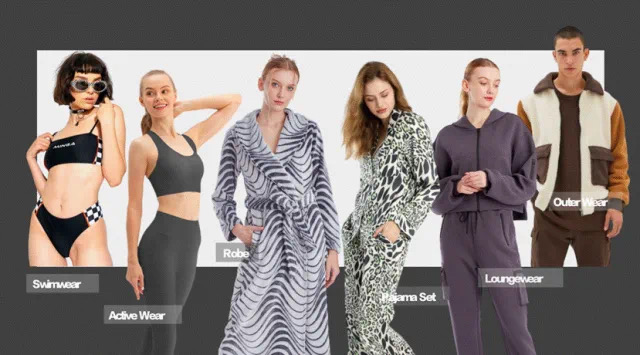

2、三问家居的闪“亮”登场

在家居软品领域,面料之于成品,犹如芯片之于手机,面料的好坏是客户选择供应商最重要的要素,也是长久合作的基础,所以2018年6月起,三问将内部面料部门设置为独立子公司“亮丰新材料”(上海市专精特新企业),专注于“花式纱线”、“绒类面料”和“功能面料”这三类特色面料的研发、供应链管理及销售,围绕特殊的功能性、良好的触感和视觉效果等要素进行面料研发,为公司产品的持续创新提供保障。尤其是在抗菌、防晒、温控、吸湿排汗、负离子等方面开发出系列功能性新型面料,让三问在底层研发上就已经可以构筑起核心竞争壁垒。同时旗下的亮丰领先科技公司,也已经被认定为高新技术企业,它将依托于Outlast动态调温科技与品牌势能,打造一站式、全品类、功能面料合作生态平台。

三问家居共拥有专利近40项,2020年,亮丰新材料“全消光经编绒”项目被上海市高新技术成果转化项目认定办公室评定为“上海市高新技术成果转化项目”;2023年,亮丰新材料研发的“再生摇粒绒面料(Ⅱ型)”,经上海市科学技术委员会评审,认定为上海市高新技术成果转化项目;亮丰也通过了全球通行的“OEKO-TEX100环保纺织无害认证”、“GOTS全球有机纺织品标准认证”、“GRS全球回收标准认证”等第三方资质认证,强化了国际客户的信任度。

二重奏:产业链"垂直攀登"战略,精心策划的"技术升维战"

1、迈瑞医疗:并购驱动的技术升维

在深圳湾畔的迈瑞医疗总部,一场静默的技术革命已持续十年。这家医疗器械巨头通过"蛇吞象"式并购——2023年拿下全球体外诊断标杆Hytest,获得核心抗原抗体研发密钥。其明星产品血球分析仪的单价,从并购前的12万元飙升至24万元,毛利率直逼70%。更耐人寻味的是,迈瑞在武汉(聚焦生命信息设备)、硅谷(主攻医学影像AI算法)、欧洲(负责体外诊断设备工程化)构筑的"铁三角"研发中心,正24小时不间断吞吐创新能量。这种"技术飞地+产业纵深"的打法,在监护仪领域首次撕开欧美垄断的铜墙铁壁。

3、三问家居:十年布局的“科技联姻”

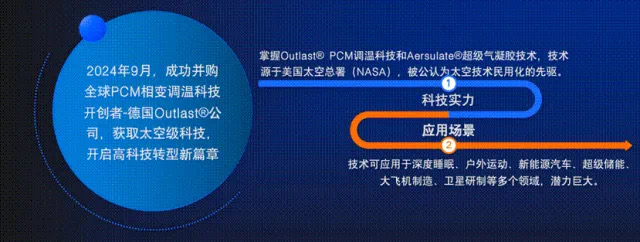

同样在上海,三问家居以一场历时十年的“科技联姻”和步步为营的战略布局,成为逆全球化浪潮中的破局者。2024年9月,其完成对德国Outlast公司的全资收购,不仅将NASA级恒温技术收入囊中,更以“科技+品牌+供应链”的三重引擎,重塑全球家居产业价值链。这一案例,既是中国企业从“代工者”向“规则制定者”跨越的缩影,也为“中国制造”的全球化突围提供了新范式。

三问家居对Outlast的收购,不仅是资本层面的扩张,更是一场围绕技术主权的战略争夺。这一动作的背后,是三问家居历时十余年的技术沉淀与全球化布局的深思熟虑。

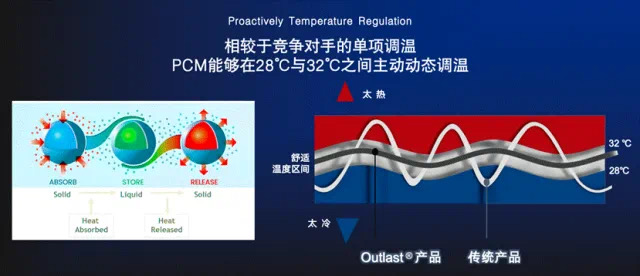

Outlast的PCM(相变材料)技术最初由美国宇航局(NASA)于20世纪80年代研发,旨在解决宇航员在极端温差下的生存难题。其核心原理是通过相变微胶囊(mPCM)动态调节温度,可以吸收、储存并释放热量,确保人体处于恒温状态。这项技术被太空基金会认证为“经认证太空技术”(Certified Space Technology™),并曾获法国科学院“改变未来生活的15项创新”大奖。这家掌握NASA相变材料(PCM)专利的公司,曾让苹果、耐克、哥伦比亚等一众国际品牌垂涎三尺。

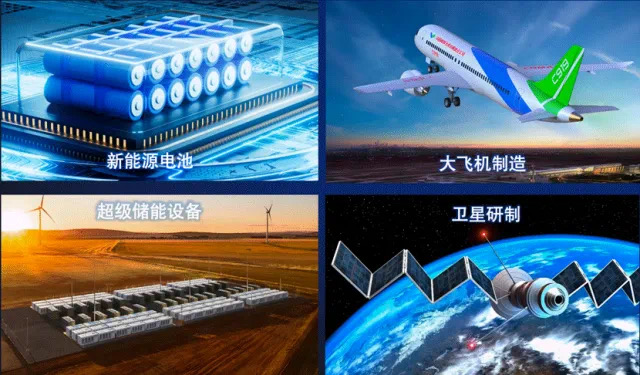

三问家居早在2012年便与Outlast建立战略合作,共同开发凉感床单、温控披巾等爆款产品,验证了PCM技术在家居软品市场的潜力。此次通过并购获得NASA认证的相变材料(PCM)专利池,包括60项全球发明专利及独有的生产工艺(know-how),覆盖新能源电池隔热、军工防弹材料等高壁垒领域,彻底打破欧美在功能性面料领域的技术垄断,填补国内恒温材料技术空白。

通过主导国际恒温纺织品检测标准的制定,三问家居从“技术跟随者”升级为“规则制定者”。例如,将联合中科院院士团队成立的“Outlast新材料中国实验室”,推动PCM技术的民用化标准体系构建,进一步巩固技术主权。同时,在德国设立欧洲研发中心,与亮丰新材料科技公司形成“基础研究-应用开发”双核架构。依托Outlast原有渠道打入专业户外品牌供应链,同步反向赋能三问既有头部客户Target、Nordstrom等,推动家居产品线高端化。

三重奏:用全球供应链布局破解欧美贸易封锁

1、华为突围:用全球化铁三角砸碎芯片枷锁

当美国祭出芯片禁令时,华为在深圳坂田园区摆出一盘"多中心+分布式"的大棋局。这局棋的落子处,遍布着对抗技术封锁的密码。

巴黎的曲线救国:塞纳河畔的华为美学中心,正用设计溢价撕开市场缺口。Mate系列镜头模组诞生的背后,是法国设计师团队对欧洲审美的精准解构。当P60 Art典藏版以蓝宝石表盘工艺征服巴黎老佛爷百货时,没人想到这款手机的芯片竟来自中芯国际N+1工艺(等效7nm)。这种"欧美设计+中国智造"的组合拳,让华为在欧洲高端市场站稳18.7%份额。

慕尼黑的算法突围:在慕尼黑数学研究所,中国工程师正与德国数学家联手重构5G算法。他们研发的Massive MIMO技术,让基站覆盖效率提升为27%。更绝的是,这项"欧洲算法+中国制造"的创新,正在成为欧洲运营商招标的新标配。

东南亚的合规产能:河内郊外的华为光器件工厂,机器24小时轰鸣。这里生产的5G基站部件,从设计到组装全程完全符合欧盟CE认证标准。类似的"本地制造+合规产能"布局,在泰国等国家同步推进,构建起绕过芯片禁令的"物理通道"。

云端的生态重构:当鸿蒙系统在全球接入5.7亿(2023)设备时,华为已在云端筑起新长城。通过欧洲16个云节点构建的"算力护城河"(法兰克福、阿姆斯特丹等核心节点+区域边缘节点),既规避了跨境数据流限制,又为自动驾驶、工业互联网等场景提供去美化解决方案。更巧妙的是,鸿蒙生态的欧洲开发者从2020年12万增至2023年35万,这种"技术开源+本地生态"策略,正在重塑全球数字规则。

2、三问家居以“3+2超级工厂”为支点,正在撬动一场横跨欧亚非的产能革命

在国内,安庆超级工厂以162亩土地、15万平米建筑面积擎动产能升级,5.9亿元投资将转化为15亿元年产值,并依托功能创新与品牌运营撬动近50亿元营销收入,剑指2026年底正式投产;300公里外的淮安超级工厂,规划中的规模更甚——200亩土地、20万平米空间、6.5亿元投资,未来目标直指20亿元年产值与60亿元品牌收入,成为长三角家居科技产业的增长极。

1)保加利亚:欧盟腹地的技术转化枢纽

位于欧盟东翼的保加利亚超级工厂,是三问家居未来突破欧美技术封锁的关键落子。该基地定位为“德国太空科技+中国场景落地”,依托欧盟内部零关税优势,未来将Outlast的PCM相变材料与超级气凝胶技术注入新能源汽车的电池隔热供应链,成为中欧“技术-市场”双向联动的标杆。2026年投产后,预计年产值目标达15亿元,形成“德国研发-中国场景-欧洲制造”的闭环。

应对关税壁垒:保加利亚工厂以“欧洲制造”身份直供本地市场,不再有欧盟对中国纺织品征收惩罚性关税的担忧,成本竞争力也大幅提升。

技术反哺路径:德国研发团队主导材料创新,中国场景实验室(如与中科院合作睡眠研究中心)定义应用方向,未来保加利亚则承担规模化生产与本地化适配,形成技术商业化的完整链条。

地缘政治杠杆:作为欧盟成员国,保加利亚基地成为三问应对“供应链去中化”压力的缓冲带,同时为未来拓展东欧市场埋下伏笔。

2)埃及:非洲制造的“成本-技术”平衡术

将在北非沙漠中崛起的埃及针织毛衫超级工厂,计划年产10万吨原料,带动终端成品产值超40亿元,是三问家居重构全球纺织业版图的战略支点。在埃及布局的另一家针织家纺超级工厂则以特种花式纱线为核心,打造年产值10亿元的针织服装与家纺基地,让“中国设计+非洲制造”成为全球化新注解。

成本对冲逻辑:相较于东南亚,埃及劳动力成本优势显著,且享有对欧出口免税配额。

区域生态重构:通过技术输出(如数码印花工艺)与设备投资,三问将埃及从原料供应地升级为高附加值制造中心。其针织基地生产的雪尼尔纱家纺产品,未来将占据中东非市场绝大部分市场份额,彻底改变非洲家居纺织业“低端代工”的旧生态。

地缘风险分散:作为“一带一路”关键节点,埃及工厂可同时辐射欧洲、中东、非洲三大市场,在中美贸易战升级背景下,成为避免单一市场依赖的“安全阀”。

3)东南亚:柔性供应链的“轻资产试验场”

面对东南亚产能转移浪潮,三问家居选择了一条差异化路径:以“轻资产+设计主导”模式,在柬埔寨、越南设立采购办,整合当地低成本产能,未来目标承接30%欧美订单。

成本优化策略:将劳动密集型环节(如裁剪、缝制)外包至东南亚工厂,但核心面料供应仍由中国基地掌控,确保利润大头留在三问体系内。

供应链弹性测试:通过小批量、多批次订单试水东南亚产能稳定性,为未来可能的中美全面脱钩预置备份方案

地缘政治博弈:在东南亚布局中刻意避开敏感地区(如缅甸),选择政局相对稳定的越南、柬埔寨,体现其“风险优先”的供应链管理哲学。

正如三问家居创始人王耀民所言:“真正的韧性不是四处建厂,而是用技术、数据与规则,在全球棋盘上建立‘可控的不确定性’。”这种分布式突围战略,为中国企业破解外贸封锁提供了新范式。

四重奏:全球化的品牌+文化赋能与科技破局

1、大疆:用"科技+文化"双翼重构无人机贸易规则

在深圳西丽的大疆总部,"飞手实验室"里正上演着文化赋能的科技魔法。这家占据全球民用无人机80%份额的巨头,用"东方智慧+硬核科技"的组合拳,砸碎了行业的技术天花板与贸易壁垒。

面对美国的技术封锁,大疆工程师在深圳龙岗的实验室里憋出大招。他们研发的"视觉定位+多传感器融合"技术(APAS 5.0高级辅助飞行系统),让无人机在GPS信号丢失的峡谷、城市高楼间仍能精准悬停。这项突破不仅让大疆在北美市场站稳脚跟,更成为欧盟无人机监管标准的参考案例。当竞争对手困于专利墙时,大疆已拿下3500多项核心专利,构建起"飞控算法+避障技术+影像系统"的护城河。

在日内瓦的无人机国际标准会议上,大疆工程师正在书写新规则。其主导的"无人机地理围栏"技术要求,被ISO国际标准组织采纳;开发的"低空经济"解决方案,未来将重塑全球物流网络。更致命的是,大疆将深圳制造优势转化为全球供应链话语权——从东莞的碳纤螺旋桨到杭州的AI芯片,从郑州的飞控模块到硅谷的软件算法,形成"技术+制造+文化"的三维布局。

当大疆无人机在全球起飞时,它们携带的不仅是摄像头,更是文化输出的新载体。其开发的"天空之城"航拍社区,已积累几十万条4K中国景观素材,成为海外用户了解东方美学的窗口。更巧妙的是,大疆将用户拍摄的苏州园林、丽江古城等素材,转化为数字艺术NFT在海外发售,未来将逐步形成"科技产品+文化内容"的双循环生态。

这种"文化+科技"的立体突围,让大疆不仅卖出了硬件,更输出了标准与文化。正如其创始人汪滔所言:"真正的全球化,是让世界接受你的创新规则。"在无人机产业的天空下,大疆正用中国智慧绘制新的全球贸易版图。

2、三问家居:用"品牌+文化+科技"重构全球家居软品规则

当中国制造还在低端代工的泥沼中挣扎时,三问家居已悄然完成从"隐形冠军"到"品牌与文化输出者"的蜕变。这盘棋局里,藏着中国外贸企业破局的终极密码。

三问家居的品牌布局呈现出鲜明的分层逻辑。在核心阵地,用自主品牌构建了“亚马逊+独立站+TikTok”的内三角体系:亚马逊主站聚焦功能型爆品,通过A+内容与Vine计划打造科技感形象,客单价较行业平均高出许多;独立站则以“Home Wellness Solutions”为理念,利用互联网技术展示恒温床品的季节适应性,营造沉浸式购物体验;TikTok端则联手欧美家居类KOL共同打造爆品、大单品。

向外延伸的“3+4”策略进一步扩大市场覆盖:Costco、Target Plus等精选商城锁定中产家庭,主打高性价比功能产品;HomeDepot.com、Wayfair等垂直平台填补软品空缺,提供套装解决方案;而在顶奢领域,与澳大利亚家具品牌Coco Republic合作的系列,将传统面料与Outlast恒温科技结合,直接对标Restoration Hardware。这种“大众-中产-高端”的全渠道渗透,使三问家居建立起多层次品牌认知。

在品牌势能构建上,三问家居选择了一条“技术嫁接历史”的跨界路径。与百年皮草世家J.Mendel的合作堪称典范:利用后者在奢华领域的基因积淀,三问以人造毛皮叠加Outlast恒温技术,打造出“可持续奢华”系列。产品故事紧扣“从极地到都市”的科技传承,将NASA宇航服技术与时尚美学融合。

这种“基因重组”逻辑同样体现在面料创新中。与丝绸、羊绒供应商的深度合作,催生出“天然纤维+太空科技”的复合材质。例如羊绒混纺恒温毯,既保留了天然材质的细腻触感,又通过PCM微胶囊实现智能调温。

而对美国运动品牌Vitality的战略投资,则展现出三问更长远的野心——Vitality凭借精准的社群营销与产品设计,两年内实现销售额突破3000万美元,成为北美市场现象级新锐品牌。2024年,三问家居以“技术供应商+渠道伙伴”双重身份入局,为其提供功能性面料研发支持与全渠道分销网络,目标将其打造为“新一代Lululemon”。

在合作框架下,三问家居一方面作为核心供应商,将Outlast恒温技术注入Vitality产品线;另一方面,依托亚马逊、Target Plus等自有渠道资源,帮助Vitality快速渗透欧美中高端市场。更值得关注的是,三问已明确释放收购意向——若Vitality达成阶段性增长目标,计划于2025年启动并购,将其纳入自主品牌矩阵。

这一“先赋能后收购”的策略,既规避了直接收购的文化整合风险,又通过供应链深度绑定提前锁定估值溢价。对三问而言,Vitality不仅是技术落地的试验场,更是其从B2B隐形冠军向全球化运动健康品牌跃迁的关键跳板。未来,双方或将以“科技+社群”模式,重构运动服饰市场的价值分配逻辑。

“真正的全球化品牌,必须用技术解决真实痛点,用品牌的可持续赢得长期信任。”三问家居创始人王耀民的这一观点,正在被市场验证。当同行仍在价格战中内卷时,三问已通过NASA级科技与东方美学的融合,在纽约的精品买手店、悉尼的环保概念空间中,悄然重塑“中国制造”的价值认知。

以小博大:从“中国模式”到“反向出海”的商业模式革命

三问家居通过科技化收购、供应链重构与品牌生态赋能,开创了一条独特的商业模式出海路径——将国外区域品牌升级为全球符号,验证了中国企业定义全球化规则的能力。

其核心逻辑在于:以中国成熟的“供应链+数字化+品牌运营”模式,激活欧美老牌企业的沉睡价值,实现未来预期200亿营收的跨越式增长。

收购战略:只买“核心资产”,重构技术主权

三问家居的收购策略高度聚焦,仅瞄准科技型资产与品牌型资产,拒绝非核心标的(如足球俱乐部、旅游度假村、政府办公楼等)。收购Outlast是三问并购策略的标志性事件。Outlast的全球专利覆盖新能源汽车电池隔热、军用防弹材料等高壁垒领域,三问通过技术反哺,将其应用于家居软品开发,推出“凉感床单”“温控披巾”等爆款。

同时,三问正在积极计划收购三家美国区域品牌(涵盖健康睡眠、休闲服饰、轻奢箱包领域),其中两家为美股上市公司,一家为健康睡眠头部品牌。通过定位重构、供应链协同、渠道协同三大核心策略,实现全球化扩张与业绩跃升。

定位重构:对收购品牌进行用户价值升级、商业模式重构、销售渠道协同,注入更多科技化与时尚化元素,全面提升用户价值体验。例如,将最新功能性材料与东方美学设计融合,打破同质化竞争,提升产品溢价能力。

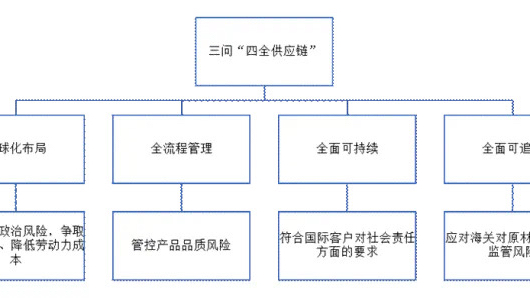

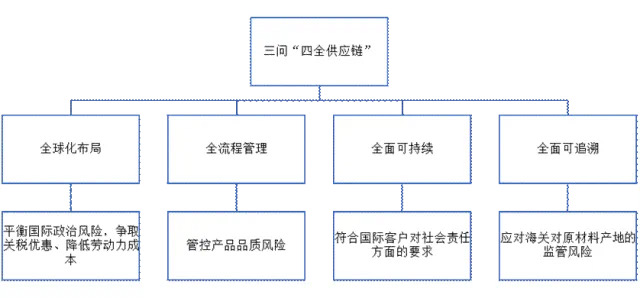

供应链协同:依托三问家居的“四全供应链”体系(全球化布局、全流程管控、可持续、可追溯),整合全球供应链资源,目标是降低采购成本5-10%,增加约9000-18000万美元毛利额;同时三问家居新增5亿美元B2B出口收入,产生5-7亿人民币经营利润。

渠道协同:

线下拓展:利用现有三问全球零售网络,可新增2亿美元营收;

线上发力:通过亚马逊独立站与TikTok社媒营销,主推场景化爆品,目标实现1-2亿美元年营收。

全球市场拓展:将三家品牌从美国本土市场推向加拿大、欧盟、日韩、中东、东南亚、中国等全球市场,通过“美国品牌+三问供应链+全球渠道”的生态闭环,将其升级为全球化IP。同时三问家居将借助全球供应链布局、原创设计能力与数字化运营系统,实现年营收超过30亿美金/200亿人民币的跨量级发展,并保持15%的复合增长率。

从供应链到文化链的跃迁:三问的破局之道,在于构建了"技术+品牌+供应链"的三维护城河。当同行困于价格战时,三问用敦煌纹样讲述东方故事,用恒温科技定义睡眠标准,用数字供应链压缩响应周期。这种"文化赋能+科技溢价"的打法,不仅打破"低端代工"魔咒,更在重构全球软装产业的价值链。正如其创始人王耀民所言:"真正的全球化,是让世界接受你的文化定价权。"这场静水流深的品牌革命,正为中国制造书写着新的可能。

全球价值链重构下品牌出海的中国范式

当关税战的硝烟遮蔽传统贸易航道时,中国科技企业的突围之路,正为全球化写下新的注脚。

宁德时代用钠离子电池撕开能源革命的裂缝,华为以分布式研发网络穿透技术封锁的铁幕,三问家居借NASA级恒温材料重写家居产业规则——这些看似孤立的创新,实则是同一战略蓝图的碎片拼合:以技术主权重塑产业根基,用弹性网络对冲地缘风险,凭文化溢价争夺规则话语权。

从深圳的锂电池实验室到保加利亚的超级工厂,从慕尼黑的算法攻坚到纽约的设计中心,中国企业正将“卡脖子”清单转化为“登云梯”。三问家居收购Outlast后主导国际检测标准,大疆超3500项核心专利定义无人机监管体系,华为推动5.5G成为全球通信基准——这些突破的本质,是从“规避制裁”到“定义规则”的质变。

当敦煌纹样邂逅太空科技,当钠电混搭破解能源困局,中国制造正在完成从“性价比工具”到“价值符号”的惊险跨越。

这场突围没有硝烟弥漫的正面战场,却在材料分子、数据字节与文化符号间悄然重构权力图谱。

它证明:真正的全球化突围,不在于关税壁垒的物理穿透,而在于技术标准的精神征服;不在于供应链的简单外迁,而在于创新生态的全球共生。

当中国企业从“生存焦虑”转向“规则输出”,一场静默的秩序革命已然启幕——这或许正是破壁时代最深刻的启示。

(锦坤系全国知名的产城园企品牌服务商和连锁互联网品牌运营商头牌,先后辅导服务了500多家的专精特新企业、行业第一品牌、上市公司、城市品牌以及中国500强和世界500强。石章强系正高级经济师、锦坤品牌创始人、上海品牌委秘书长、新华社品牌工程专家委员、国家名片提名人和终审评委等)

推荐

- 可口可乐公司2025Q1全球销量增长2% 中国市场高个位数增长

- 品牌观察|跨界不只是联名:安克×兰蔻,2025“科技美学共振”新

- 信“心”心理问答|隔代教育 “战争” 背后的真相:不是谁对谁错

- 原神x脉动联手电解质

- 美国第一家3D打印星巴克开业

- 奈雪×《鸣潮》携手联名

- 麦当劳亚太前高层加盟霸王茶姬

- 从专精特新到全球化IP打赢关税战的品牌出海四重奏

- 转识成智,化烦恼为菩提

- 信“心”心理问答|丈夫是社交还是“撩妹”,一位中年女性的困惑

- 信“心”心理问答|当母亲的梦想成为孩子的枷锁:代际补偿心理如

- 阳狮集团擢升张珲杰为明思力中国和Publicis Influence中国首席

- 佳得乐品牌全新代言人王鹤棣

- 茉莉奶白洛杉矶首店开启试营业

- tbh家居发布全新香梦™夏凉被,并宣布宋雨琦为品牌青春代言人